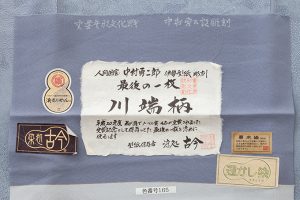

商品番号:1544

人間国宝 中村勇二郎型 江戸小紋(夏)

商品詳細

重要無形文化財保持者(人間国宝)の型使用

日本工芸会正会員

仕立て上がり品

単衣(初夏、夏)

身丈肩167、裄68、袖丈49、前巾25、後巾30㎝

※サイズに関して、多少の誤差はご了承ください。

中村勇二郎

中村勇二郎さんは、1902年(明治35年)に三重県に生まれました。型紙業を営む父親の手伝いを幼少期から行い、高校卒業後に、父親のもとで本格的に修業を積み、やがて文様を生み出す際に欠かせない彫刻刀も手作りするようになりました。その数は3,000本以上、文様の自在性も幅を増してゆきます。中村勇二郎さんの実力は高く評価され1955年(昭和30年)には、人間国宝初代の認定を受けます。人間国宝認定後には、人間国宝新作展出品にて毎年大作を発表していき、その後当時の皇太子殿下に「瑞雲祥鶴の図」を献上、以来皇室に型紙を献上し続け、「神業である」との御言葉をいただいたほどの人物です。

江戸小紋

小紋と言われる小さな柄で型染めをした着物のことを江戸小紋と言います。

江戸時代に、武士の礼装である裃から発展したと言われており、当時は参勤交代で江戸にやってくる藩士たちを区別するため、藩ごとに決まった柄が定められていました。当時は大柄のものも存在しましたが、江戸幕府が小柄の小紋を武士の公服としたことから、各藩は競い合うかのように、より小さい柄を求め、そのことが結果的に職人の製作技術を高め、緻密で魅力ある着物になったと言われています。細かい柄になればなるほど型紙を作ることや染めることが難しくなるため、この模様は当時も格式の高いものとされていました。

また、江戸小紋は基本的に単色で作られているのが特徴ですが、その背景には江戸時代に出された「贅沢禁止令」があります。これは華やかな色や柄の着物を禁止するもので、それがかえって落ち着いた色味の中からバリエーションを楽しむ美的感覚や、細かな柄に対するこだわりが生み出されるきっかけになりました。

小紋の中でも広く認知され人気も高い江戸小紋は、細かい模様を単色で型染めした比較的落ち着きのあるデザインが特徴のお着物です。控えめながらも凝ったデザインのため、茶席や観劇、結婚式など、カジュアルからフォーマルまで幅広く着用することができますので、愛好者も多いのが特徴です。

江戸小紋は、柄ゆき次第で街着から改まったお席まで、様々な場面でお楽しみ頂ける重宝な着物です。

人間国宝 羽田登喜男作 塩瀬九寸名古屋帯

人間国宝 羽田登喜男作 塩瀬九寸名古屋帯 人間国宝 木村雨山作 塩瀬九寸名古屋帯

人間国宝 木村雨山作 塩瀬九寸名古屋帯 人間国宝 小川規三郎作 献上博多織 八寸名古屋帯

人間国宝 小川規三郎作 献上博多織 八寸名古屋帯 人間国宝 羽田登喜男作 九寸名古屋帯

人間国宝 羽田登喜男作 九寸名古屋帯 人間国宝 北村武資作 夏九寸名古屋帯地 未仕立て品

人間国宝 北村武資作 夏九寸名古屋帯地 未仕立て品 人間国宝 森口華弘作 綴れ 八寸名古屋帯

人間国宝 森口華弘作 綴れ 八寸名古屋帯 人間国宝 福田喜重作 塩瀬九寸名古屋帯

人間国宝 福田喜重作 塩瀬九寸名古屋帯 人間国宝 細見華岳作 綴織 八寸名古屋帯

人間国宝 細見華岳作 綴織 八寸名古屋帯